一、法律政策:红头文件里的硬门槛

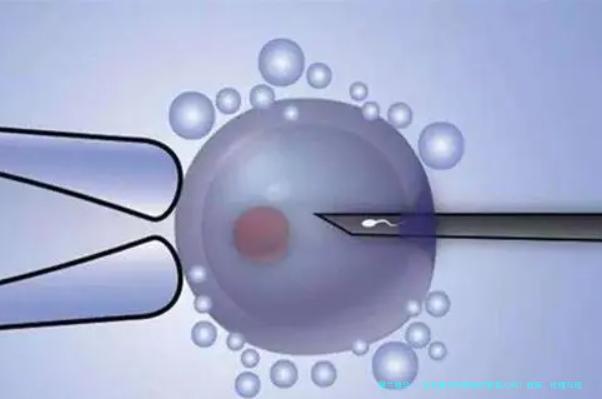

卫健委2023年最新修订的《人类辅助生殖技术管理办法》像一道铁闸,明确规定『医疗机构实施试管婴儿技术时,必须查验夫妻双方身份证、结婚证』。北京某三甲医院生殖科主任王医生透露,他们每年要拒绝上百例单身女性的申请,其中不乏高知女性带着海外护照试图破例。

不过政策也有温度——2021年武汉首例「冻卵案」引发热议,当事人徐枣枣虽未胜诉,但推动了《妇女权益保障法》新增生育权条款。这种政策缝隙中透出的微光,让不少单身群体看到了希望。

二、伦理迷宫:当科技撞上传统观念

上海社科院2022年的调查显示,68%受访者认为『孩子必须生长在完整家庭』,但95后群体中这个比例骤降至39%。就像深圳网红博主林小菲公开的赴美试管日记,评论区既有「自私」的指责,也有「勇敢」的声援。

伦理委员会专家李教授打了个比方:「辅助生殖技术是双刃剑,既要斩断不孕家庭的枷锁,也要警惕沦为生育特权工具。」这种矛盾在代孕灰色产业链中尤为突出,去年曝光的某地下机构案中,竟有客户同时定制双胞胎和混血胚胎。

三、地下江湖:游走在刀锋上的选择

广州记者暗访发现,某些私立诊所通过「医疗旅游」打擦边球,报价单上赫然列着「特殊通道服务费」。但风险无处不在,32岁的单身白领周女士就遭遇过胚胎被掉包的噩梦,维权时却因协议违法而求助无门。

更隐蔽的是跨境产业链,泰国某中介机构的广告语直戳痛点:「在这里,结婚证只是装饰品。」不过随着东南亚国家陆续收紧政策,这条路也越走越窄。

四、曙光初现:冰层下的暗流涌动

人口学家梁建章近年持续呼吁「放开单身生育限制」,这个提议在2023年两会期间引发代表热议。吉林等地的计生条例修订,已删除「禁止未婚生育」条款,被视为政策松动的风向标。

辅助生殖门诊出现的「彩虹家庭」咨询者也在增多。北京同志亲友会负责人分享了个案:男同伴侣通过海外供卵+代孕,现在每天在朋友圈晒「双胞胎奶爸日记」。

五、未来图景:在变革中寻找平衡点

笔者认为,与其搞「一刀切」,不如建立分级管理制度。可以参考驾驶证积分制,对经济能力、心理评估达标者开放权限。毕竟生育权是基本人权,但孩子的健康成长更需要制度护航。

某公益组织正在推动的「生育权益认证体系」值得关注,通过区块链技术实现医疗记录、抚养能力等信息的可信存证。或许未来某天,我们会看到更多元化的家庭形态在阳光下绽放。

转载请注明出处。